Vieles hat sich bewährt, manches hat sich verselbstständigt, anderes wurde nachjustiert. Doch was leistet der EKO tatsächlich? Und welche Zukunft hat dieses zentrale Steuerungsinstrument in einem zunehmend komplexeren Markt?

Ein Rückblick auf die Grundidee

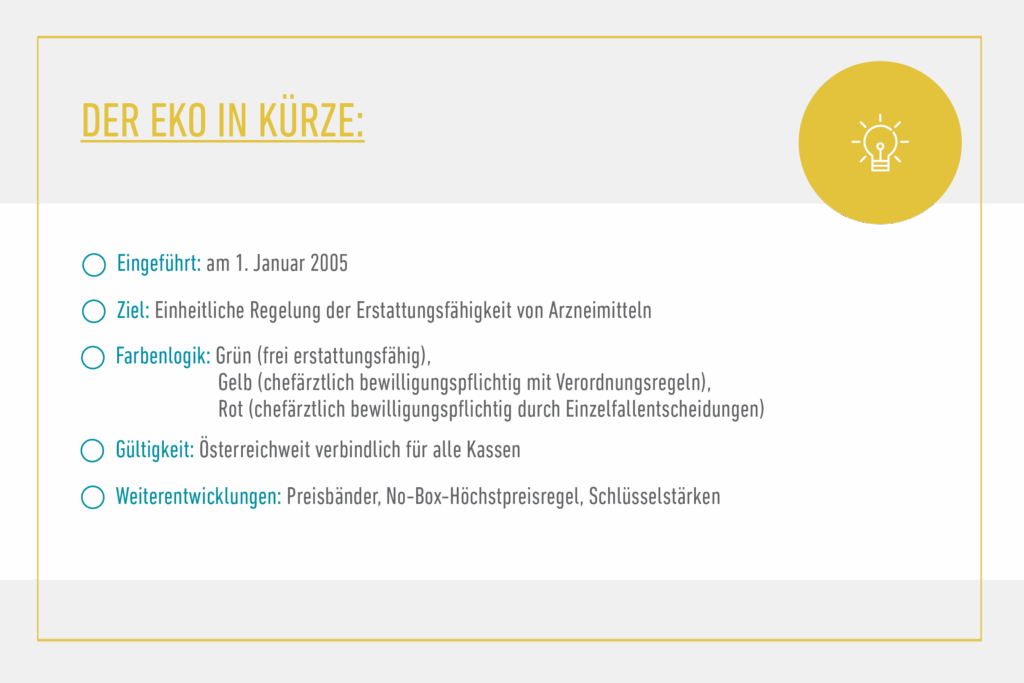

Als der EKO eingeführt wurde, verfolgte man drei zentrale Ziele: gleiche Regeln für alle, eine nachvollziehbare Preisgestaltung und einen transparenten Zugang zu Arzneimitteln. Die berühmte Farbenlogik – grün für allgemein erstattungsfähig, gelb für chefärztlich bewilligungspflichtig und rot für Fälle ohne vorab definierte Regeln – sollte Orientierung geben. Wichtig ist dabei: Rot bedeutet nicht „nicht erstattungsfähig“, sondern dass jede Verordnung individuell geprüft und bewilligt werden muss. Eine „Ampel“ im klassischen Sinn war das System also nie.

Was auf dem Papier klar war, wurde in der Praxis allerdings bald vielschichtiger. Neue Darreichungsformen, Wirkstoffstärken oder Packungsgrößen wurden zunehmend wie Neuzulassungen behandelt – mit vollständiger Neubewertung und Preisdruck. Damit entfernte sich die Verwaltungspraxis schrittweise von den ursprünglichen Intentionen.

Verwaltungspraxis statt Systemintention

Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass viele formale Fallgruppen – wie sie ursprünglich im EKO vorgesehen waren – heute kaum noch eine Rolle spielen. Statt einer zielgerichteten Anwendung wird oft „alles geprüft“, was zu unnötig komplexen Verfahren führt. Der ursprünglich geplante Pragmatismus ist dabei vielfach verloren gegangen. Unternehmen berichten, dass Anträge heute durch sämtliche denkbaren Bewertungsstufen laufen – egal, ob es sich um eine neue Darreichungsform oder eine völlig neue Indikation handelt.

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Industrie und Sozialversicherung. Während die Systemlogik objektive Regeln vorsieht, bestimmt die gelebte Praxis zunehmend den Ausgang – oft zulasten von Innovationen oder Versorgungserleichterungen.

Reform durch Nachjustierung

Um diese strukturellen Spannungen abzufedern, wurde in den vergangenen Jahren an mehreren Stellschrauben gedreht. Preisbänder sollen verhindern, dass sich Generika eines Wirkstoffs zu stark im Preis unterscheiden. Die No-Box-Höchstpreisregel schränkt ausufernde Preise bei Produkten außerhalb des EKO ein. Und mit der Einführung von Schlüsselstärken will man verhindern, dass Verpackungs- oder Dosierungsvarianten systematisch zur Umgehung der Preislogik genutzt werden.

Diese Anpassungen waren in vielen Fällen notwendig und sachlich begründet – gleichzeitig werfen sie aber auch die Frage auf, ob das System nicht an seine strukturellen Grenzen stößt. Wann wird aus punktueller Justierung eine Dauerbaustelle?

Was der EKO gut kann – und was nicht

Der EKO ist kein schlechtes System. Seine größte Stärke liegt in der Einheitlichkeit: Für die Industrie ist klar, wie das Verfahren abläuft, und die einmal getroffenen Entscheidungen gelten österreichweit. Für Ärzt:innen und Apotheker:innen bringt das System eine verlässliche Grundlage, was zu verschreiben und zu erstatten ist – zumindest in der Theorie.

Doch diese Einheitlichkeit hat auch Schattenseiten. Innovationsfreundlichkeit gehört nicht zu den Stärken des EKO. Die Detailtiefe der Prüfungen, lange Verfahrensdauern und rigide Preisvorstellungen führen dazu, dass neue Produkte oft schwerer Eingang in das System finden – trotz hoher medizinischer Relevanz. Besonders kritisch wird es, wenn moderne Preismodelle notwendig wären, die im EKO aber nur schwer abbildbar sind.

Wie lange trägt das System noch?

Die große Frage lautet: Lässt sich der EKO durch weitere Justierungen fit für die Zukunft machen – oder braucht es irgendwann einen grundlegenden Neuentwurf? Aktuell sprechen viele Anzeichen dafür, dass das bestehende Modell mit gezielten Reformen weitergeführt werden kann. Aber die Herausforderungen wachsen: Komplexere Therapieformen, personalisierte Medizin, digitale Anwendungen – sie alle stellen Anforderungen, auf die der EKO bislang kaum vorbereitet ist.

Ein radikaler Umbruch erscheint politisch unrealistisch. Doch eine Weiterentwicklung, die auch neue Preismodelle zulässt, Innovationspfade berücksichtigt und digitale Prozesse besser integriert, könnte dem System neue Stabilität verleihen.

Grund zur Sorge oder Grund zur Zuversicht?

Der Erstattungskodex ist ein robustes, etabliertes System – aber auch eines, das unter der Last seiner eigenen Verwaltungslogik zu scheitern droht, wenn es nicht konsequent weitergedacht wird. Die gute Nachricht: Viele Probleme sind benannt, viele Anpassungen bereits in Umsetzung oder Diskussion. Die weniger gute: Solange die Umsetzungskompetenz auf der Strecke bleibt, werden selbst die besten Ideen nicht zur Wirkung kommen.

Wenn der EKO sein 30-jähriges Jubiläum feiern soll, braucht es mehr als kosmetische Korrekturen. Es braucht Mut zur Klarheit, Offenheit für neue Denkmodelle und den Willen, gute Versorgung nicht nur zu verwalten, sondern aktiv zu gestalten.

Noch mehr Insights gesucht?

In der Healthcare Changers Episode #61 gibt Market Access Lehrgangsleiter Mag. Hanns Kratzer ebenfalls spannende Einblicke in strukturelle Herausforderungen im System – und warum Empathie und strategisches Denken im Market Access unverzichtbar sind.

Jetzt reinhören und ein Gefühl dafür bekommen, wie Fachwissen, Erfahrung und Perspektivenwechsel zusammenwirken:

Perfekt für alle, die sich noch überlegen, ob der Lehrgang Market Access & Reimbursement Management das Richtige für sie ist – oder die einfach hören wollen, wie komplexe Versorgungsthemen klar und praxisnah erklärt werden.